つくり手に寄りそい、 風土を醸す「美吉野醸造」の日本酒

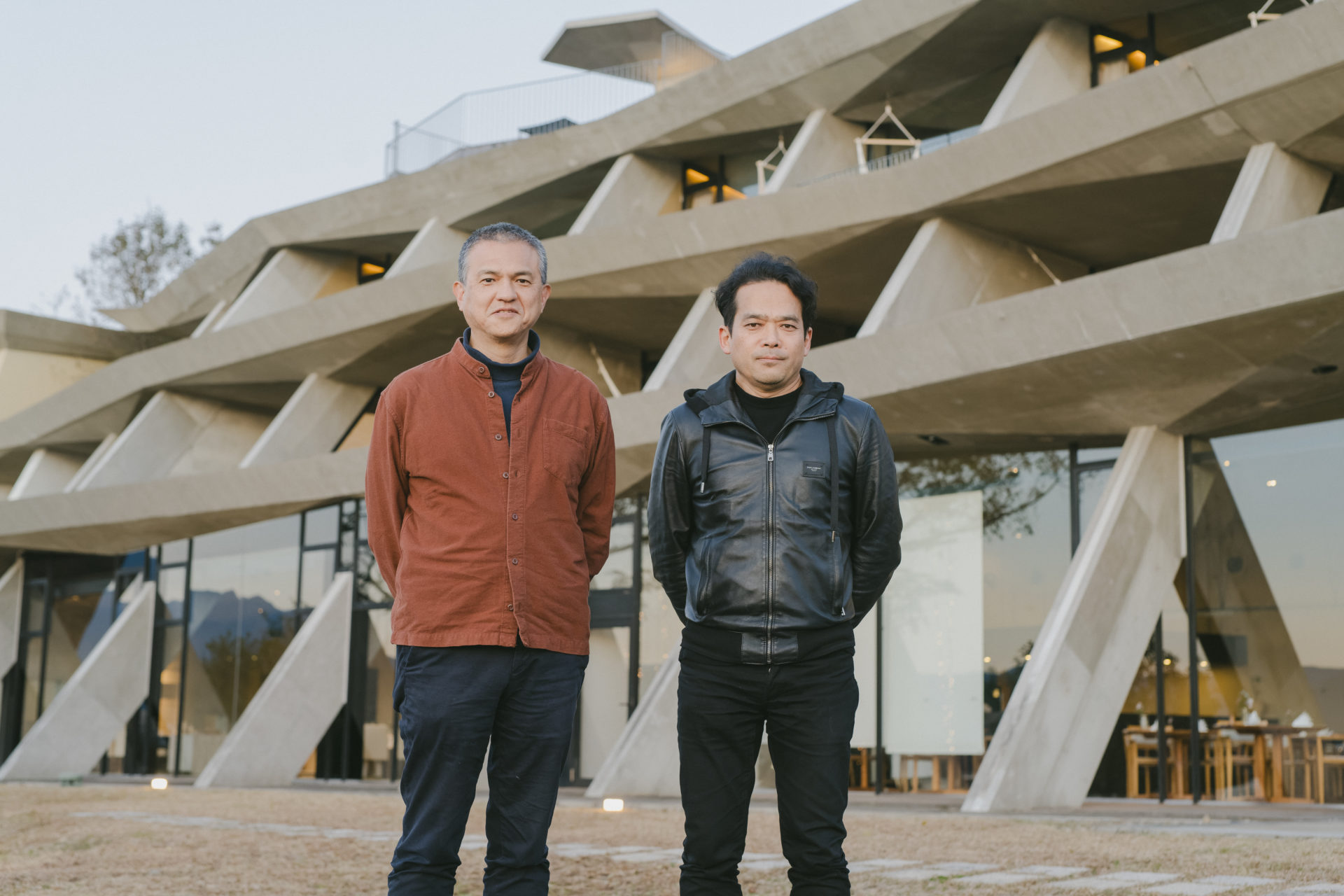

奈良 / 日本酒 / 蔵元杜氏 橋本晃明さん

山深くに源をもつ清流に潤され、雄大な森林が広がる奈良・吉野。万葉の歌に詠まれ、数々の歴史の舞台にもなったこの土地には、古くからの発酵文化が息づいています。今回訪れたのは、1912年から吉野・六田(むだ)で日本酒づくりを続け、現在はセトレならまちオリジナルの日本酒も手がける美吉野醸造。蔵を代表する「花巴」など個性あふれる日本酒の数々に、いま続々とファンが増えている蔵元です。「吉野の風土に寄り添う酒づくり」を掲げ、これまでの「おいしさ」の枠組みを広げる日本酒づくりに取り組む四代目蔵元杜氏・橋本晃明さんにお話を聞きました。

吉野川のほとりで、

おいしさの価値観を変える日本酒に出合う

紀伊半島の中心、吉野川のせせらぎが響く静かな山麓地域・六田。ここに蔵を構え、100年以上にわたって日本酒をつくり続けているのが、セトレならまちに日本酒を提供する美吉野醸造です。

取材当日の朝9時、蔵の外にまで広がる芳醇な甘い香りが、到着した取材班を出迎えてくれました。

「お酒を仕込む、冬の朝だけの香りです」。そう教えてくれたのは、今年から美吉野醸造で働き始めたという大谷さん。そのために、はるばる新潟から引っ越してきたといいます。米どころの新潟ではなく、なぜ遠く離れた吉野の地で酒づくりを? と思い、その理由を尋ねると「ここの蔵見学に参加した時に飲んだ日本酒が忘れられなくて……」という答えが。

「おいしいのかどうか、一口目では判断できなかったんです。自分の価値観を飛び越えてくる味に『こんな日本酒知らない!』と衝撃を受けました。どうしたらこの味がつくれるんだろうっていうのを知りたくて、美吉野醸造に就職したんですよ」

「おいしい日本酒」の説明として頻繁に登場するのが、「水のように呑める」という表現。しかし、美吉野醸造の日本酒はその真逆ともいえる味わいが特徴です。口に含むと幾重もの旨みが生き生きと広がり、一口、二口と飲み進めるにつれて新たなおいしさの扉が開いていくのを感じます。

米どころではないからこそ、

米の旨みをまるごと活かした酒づくりを

他では出合うことのできない強い個性で、おいしさの可能性を広げる美吉野醸造の日本酒。その味わいは、吉野という土地が米どころではないからこそ、生まれるものだといいます。

「日本酒はお米からつくられます。ところが、吉野は山の土地。お米をたくさん作ることができないんです」

そう話すのは、美吉野醸造の蔵元杜氏・橋本晃明さん。米が作りにくい土地で、日本酒をつくる。そのためには、米どころの酒蔵とは違う考え方をする必要があるといいます。

「吟醸酒と呼ばれるお酒は、お米を精米してつくります。50%までお米を磨いたら、半分は捨てていることになる。吉野は山の土地ですから、ただでさえとれるお米が少ないんです。それを半分捨てて『大吟醸だからおいしいですよ』っていう価値観は、吉野の風土には合わない。あえてお米を溶かしきることで旨みを引き出すということに注力しています」

風土に寄り添う姿勢は、原料となる米の品種や等級を選ばないことにも表れています。どんな米ができるかは、その年の気候や、栽培する生産者によってさまざま。それぞれの特徴を残しながらも、美吉野醸造らしいお酒をつくる……橋本さんが大切にする「お米の解釈」です。

「すべての日本酒は、お米と水からつくられています。お米をどう活かすのか、そこに蔵の考え方が表れてはじめて、お酒に個性が生まれる。お米のブランドにこだわったお酒も多くありますが『この品種、この等級のお米でなければいけない』という考え方は、うちではしていません。それはそのブランド米のお酒ではあっても、吉野のお酒ではないですから」

柔らかくも熱い口調に、日本酒づくりへの情熱、そして吉野という地域への思いがにじみます。

蔵元の姿勢は、麹室の空気にあらわれる

日本酒づくりにかける、橋本さんの思いを肌で感じられる場所。それが、蒸した米を発酵させ、麹をつくる専用の部屋・麹室(こうじむろ)です。

「麹づくりは、酒づくりの心臓部ともいえる過程。麹室に入れば、その酒蔵がどんな日本酒を目指しているのかがわかります」

麹室に足を踏み入れると感じる、むわっとした熱気。日本酒づくりがおこなわれる冬、酒蔵内はどこも冷え込みますが、麹室だけはお風呂場のような空気に満ちています。この高い温度と湿度が、米を「まるごと」活かす日本酒づくりの鍵を握るのです。

「湿度の高さで十分に麹菌を繁殖させることで余すことなくお米を溶かすことができ、しっかりした旨みを感じる濃醇なお酒になるんです。湿度をおさえ、クリアな味わいを追求する酒とは真逆のつくり方ですね」

湿度の高い麹室ですが、地元の吉野杉でつくられているという壁は意外にもサラリとした手触り。

「これは、吉野杉がもつ湿気を吸い取る効果によるものです。この麹室はもう50年ほど使われ続けていますから、僕よりずっと先輩ですね」

土地の空気で醸すから、味わいの可能性が広がる

麹づくりの次に待つのが、酵母菌を増やす「酒母づくり」の工程です。現在のように酵母無添加の酒母づくりを徹底するようになったのは2017年から。空気中の天然酵母の自然発酵によって日本酒を醸しています。

「多くの酒蔵がそうしているように、純粋培養された酵母を加え、適した温度や水の量を用意すれば、安定して酵母を増やせますし、確実な味わいのコントロールに繋がるのは確かです。でもそれはその酵母のための酒づくりであって、吉野の酒づくりとは言えないんじゃないかと思ったんです」

寒暖差や高濃度は、酵母にとっては過酷なもの。それでも、淘汰されずどんな酵母が生き残るかは、風土に委ねるといいます。

「コントロールしすぎないことで、この土地ならではの日本酒を生み出すことができる。そして最終的に淘汰されたものでも、気配は残る。それがお酒の性格を特定するニュアンスに繋がるんです」

地域とのつながりのなかで、吉野がみえるお酒をつくる

蔵元の発展だけを追求するのではなく、地域の生産者と繋がることにこそ、吉野という土地における日本酒づくりの意味があると橋本さんは考えています。

「西吉野の地域では、柿や梅といった果樹が農業の中心になっています。そのメインの作物と収穫時期をずらすことで酒米をつくってもらったり、輪作という酒米と違う作物を1年間で交互につくることで連作障害を防いだりできる。そうやって農業のサイクルに酒米を組み込むことで、吉野の酒づくりと農業が一緒に続いていくことができるんです」

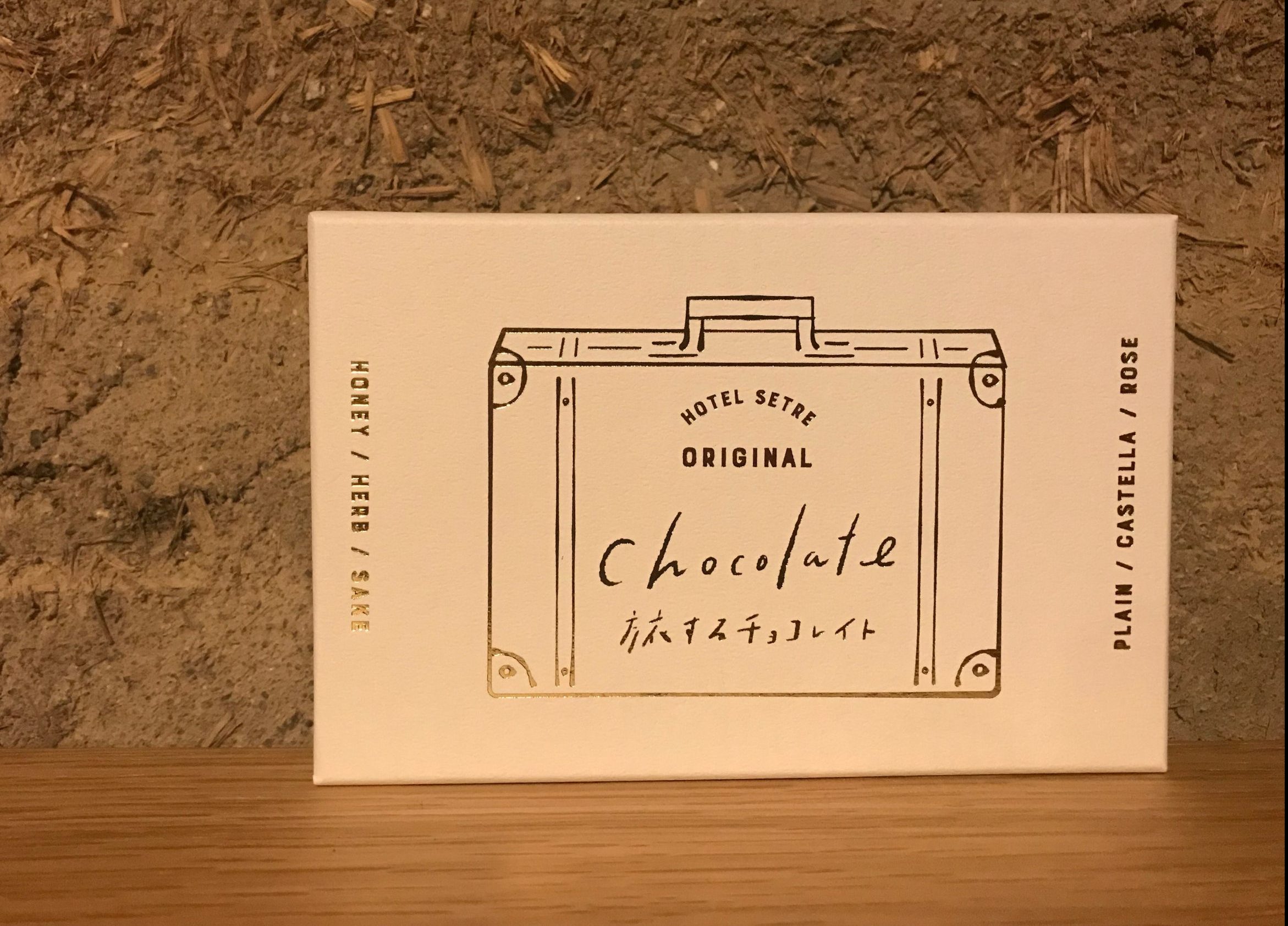

農業だけではありません。吉野杉で造られた麹室など、美吉野醸造は古くから地域の林業とも深い関係を結んできました。橋本さんが近年取り組んでいるのは、60年ぶりに復活させたという吉野杉の桶を使った酒づくり。セトレならまち限定の日本酒も、吉野杉でできた「オリジナル木桶」で仕込みます。

「杉桶での仕込みには、酵母菌や温度管理のコントロールができないという難しさがあります。

均質な酒をつくろうと思ったら、タンクを使った方が効率的。杉桶を使うことの意味は、そういう合理化とは逆のところ、つまりブレを活かし、その時にしか出せない味わいを表現できるところにあると思っています」

二次産業である酒づくりは、あくまでも農業や林業といった一次産業の延長線上にあるものだと語る橋本さん。その思いが、原材料や環境のブレを受け入れ、どう活かすかを考える姿勢に繋がっています。

「味の甘い・辛い、濃い・薄いは毎年あるんですよ、正直。違う酒っていわれてもおかしくないぐらいの成分値にもなる。面白いのは、それでも『そのお酒らしさ』っていうのは変わらず存在していること。人間にも『誰々さんらしさ』ってありますよね。髪型や服装を変えても揺るがない、性格からにじみ出るものというか……。それと通じるものが、木桶の日本酒にもあるんですよ。これは吉野という土地が生み出している部分なんじゃないかな」

美吉野醸造の日本酒が、吉野を知るきっかけになることも、橋本さんは期待しています。

「たとえば杉桶のお酒を呑んだ人に『なんでこんな酸が強いの』って聞かれたら、『杉桶で自然の発酵でコントロールせずに仕込んでるからですよ』ということを伝えられますよね。そこから吉野杉の魅力や、吉野の林業についてのストーリーが広がり、お酒一杯からワッと吉野の風景が見えてくる。そういう体験づくりを通して、この吉野っていう地域で僕らが生きていく意味を考えていきたいですね」