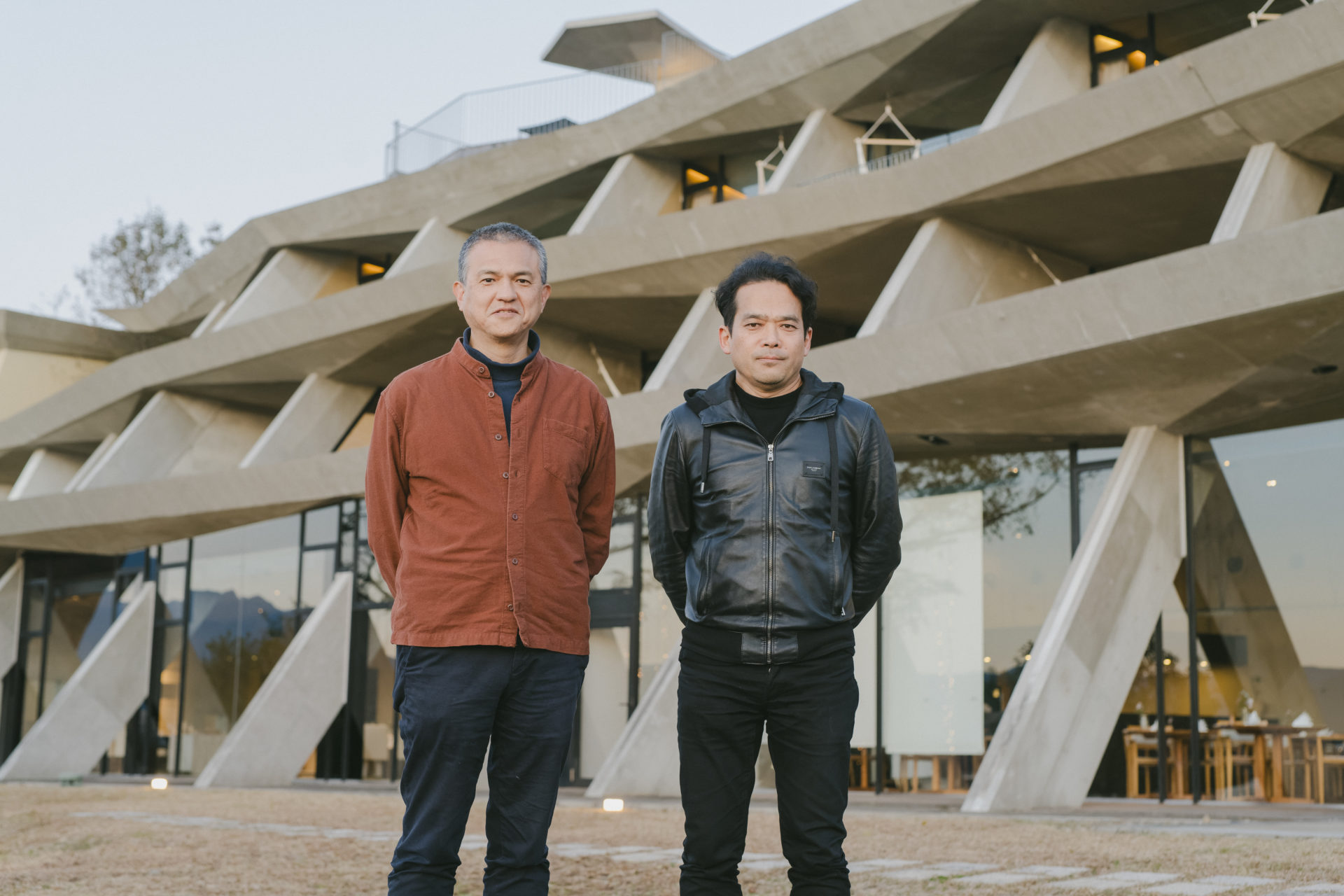

【『樂』発行人 糸屋悦子 × 長田一郎】 素人だからこそできる、地域の「編集」とは?

オーナーの長田一郎が、SETREと関わりの深い方々と1つのテーマについて語り合う「SETREの未来」。第4回目のお相手は、「長崎を知る・遊ぶ」がコンセプトの季刊誌『樂(らく)』の発行人・糸屋悦子さんです。

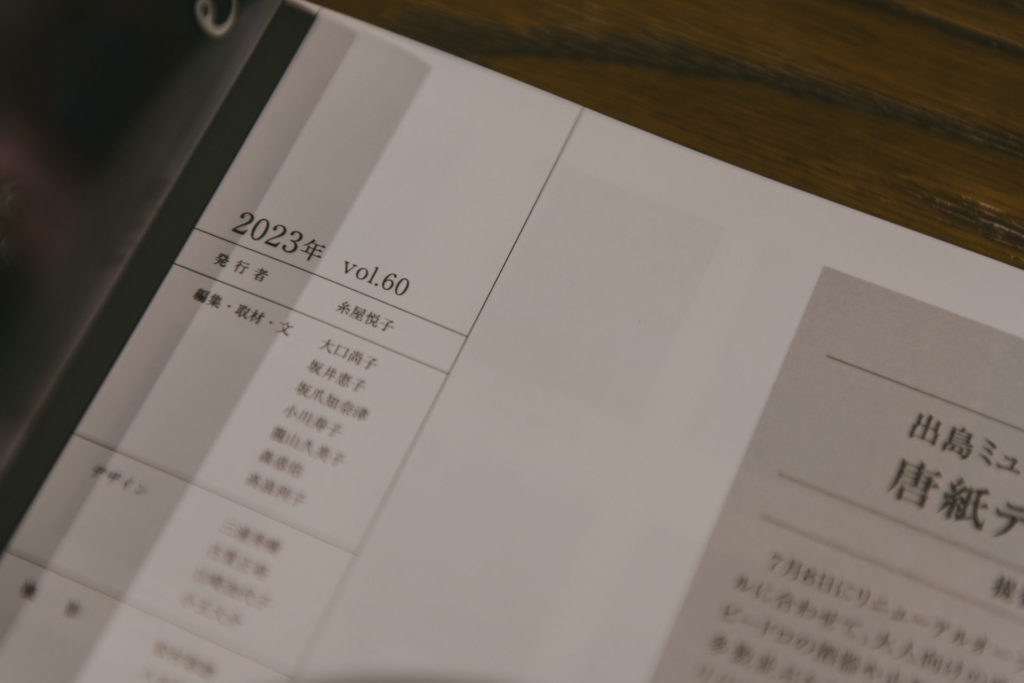

糸屋さんは長崎生まれ、長崎育ち。地元企業を退職後、2001年にウェブサイトの企画・制作会社を創業。2008年に『樂』を創刊し、61号に至る現在まで長崎のディープな魅力を発信し続けてこられました。

セトレグラバーズハウス長崎では、『樂』の世界観を具現化した「樂ラウンジ」を設置。入り口すぐに『樂』が並ぶタワーがあり、その奥には長崎雑貨店「たてまつる」の店主・高浪 高彰さんによる選書の『樂』の特集をさらに深掘る書籍が並んでいます。

今回はそんな空間をともに作ってくださった糸屋さんと、地域を「編集」することをテーマに語り合いました。

糸屋 悦子

1957年長崎市生まれ。地元企業を退職したのち、2001年にホームページ企画・制作会社「有限会社イーズワークス」を設立。2008年、「長崎を知る・楽しむ」をコンセプトにした大人のための季刊誌『樂』の創刊。以降61号に至る現在まで、長崎の深い魅力の発信に取り組んでいる。

「普遍的な長崎」を発信する雑誌『樂』

長田:糸屋さんはずっと長崎にお住まいなんですよね。

糸屋:はい。生まれも育ちも長崎市で、出張と旅行以外は一歩も外に出たことがないんですよ。

長田:起業されたのは40代のころだそうですが、それまでは何をされていたんですか?

糸屋:もともとは地元企業で事務のOLをやっていました。そこに勤めていた時に、インターネットに出会ったんです。あの頃はまだMac1台100万円を超える時代で、長崎で導入した会社はきっとここが最初だったんじゃないかと思いますね。それでインターネットで何か事業ができないかとホームページ制作の部署が立ち上がり、私もそこに加わったんです。

私は理系でもなく知識もなかったので、1からの勉強だったのですが、ものすごく学びが多かったですね。そこでは長崎の情報サイトを毎日更新していて、内容は「どこにお店がオープンした」「どこにフレンチレストランが何軒ある」などの街ネタや、いろいろな活動をしている人の紹介などだったのですが、思い返せばそれが『樂』の前身であり基盤だったなと思います。

だけど30年くらい前のことですから、普通の人はほぼインターネットなんてやってないわけです。早すぎたんですね。結局その部署はクローズすることになっちゃって。でも私はなんだかわからない自信があったんですよ。「これからはインターネットだろう」って。

長田:それで起業を決心されたんですか。

糸屋:そうです、「自分でやってみよう!」と。40歳過ぎてのちゃぶ台返しですよね。みんなには止められましたけど、思い切って1人でホームページの制作やコンサルを行う会社を立ち上げました。実は長崎市の最初のホームページを作ったのはうちなんですよ。

長田:それはすごい! 先見の明がありますね。

糸屋:先見の明というか、ただもう「これ!」って思ったら走り出しちゃうんですよ(笑)。

長田:最初はデジタルから始まって、その後『樂』で紙媒体にも進んだわけですか。

糸屋:はい。起業してから長崎市のあるメディアを任されていたのですが、歴史や文化などの知識がサイト上に蓄積されるにつれ、「やっぱり紙だろう」と思うようになったんです。みんながインターネットに簡単に接続できるようになったのはいいけど、ネット上の情報は玉石混交で何が正しいのかわからない。

私たちにはきちんとした情報を発信する義務があるんじゃないかなってずっと思っていて、メディアでの連載を本にしたこともありました。それと同時に、長崎にはタウン誌や学術書はあるけど、大人向けの雑誌がないなって思っていたんです。

そんな時にちょうど知人から『旬遊HIROSHIMA』という雑誌をいただいたんですよ。それを読んだときは衝撃を受けましたね。「文化が複雑で豊かな長崎こそ、こういうのを作らなくちゃダメだろう」って思ったんです。それで「よし、作ろう!」と。なんの経験もなかったんですけど(笑)。

長田:それもまたすごいですよね。

糸屋:そこから、私なりに準備したんですよ。創刊のためのお金を集めて、ライターさんもデザイナーさんも集めて。でも、全然できないんです。なぜなら誰も作ったことがないから(笑)。ああ、これは無理だなと思いましたね。

それで、のちに『樂』のアートディレクターを務める深町知史さんに相談したんです。そうしたら彼に「俺だってそういう本は欲しいと思ったことがあるよ。でも自分で作ろうとして試算したら、これは無理だと思ってやめた。だからやめるなら今だよ」って言われたんです。

でも私はもういろんな人にお願いした手前、やめることができない。すると彼はちょっと沈黙して「じゃあやってみようか」と言ってくれたんですね。「新しいことをするのは、プロには怖くて無理だ。やっぱり糸屋さんみたいに素人で、何にもわからない人しか前に進めんよね」って。

それから彼がたくさんクリエイターを集めてくれました。創刊号ができたのが2008年。「今、長崎の聖地を巡る」という特集でしたね。

長田:すごいお話ですね。当時は『樂』をどんな雑誌にしたいと思われていたんですか?

糸屋:一つは、「普遍的な情報だけを扱う」ということ。タウン誌のように新店情報などは載せずに、10年経っても内容が変わらないものを掲載しようと決めていました。

もう一つは、「大人のエンターテイメント雑誌にする」ということでした。そのためには美しい写真、クオリティの高い文章が必要だな、と。そんなことを雑誌を作ったこともない素人が偉そうに言ったりしたので、結構軋轢はありましたね(笑)。

ただ、「どうしてもこういうのがしたい!」という理想だけがあったんです。当時のパワーはどこから来たんだろうって思うけれど、やっぱり「長崎のことをちゃんと発信したい」という思いからでしょうね。

『樂』の世界観を、セトレで具現化したい

長田:セトレグラバーズハウス長崎ができたのが2015年で、糸屋さんと出会ったのは確かその2年前だったかと思います。視察で長崎を訪れた際に、たまたまうちのスタッフが『樂』を買ってきたんですよ。初めて見たとき、すごくかっこいい雑誌だなと思いましたね。

まず表紙の写真にインパクトがあって、掲載されている情報もめちゃくちゃディープで。ガイドブックに載っているものは大体知っている情報ばかりだけど、『樂』に載っているのは全然知らない長崎で驚きました。

それでこの雑誌を作っている人たちと何かできないかと思って、すぐに会社に電話をかけたんです。そしたら出られたのが糸屋さんで……。

糸屋:そうでしたね。

長田:『樂』を読んだとき、「長崎を体験する」ということを一番わかりやすく表現しているものだと感じました。「これでセトレ長崎は完結するな」という直感があったんです。

長崎は観光や修学旅行のメッカですし、予定調和な長崎は誰でも知っています。だけど、『樂』が発信していることは長崎の人でも知らないことばかり。そんなふうに深く「長崎」を体感できるようなホテルにできないかと考え、『樂』の世界観をセトレで具現化したいと話しました。

セトレに『樂』があって、お客様が手に取って、掲載されている場所やお店に行く。すると2回3回と長崎に来たくなる……もうそれだけで、地域の編集ができている状態になるなと考えました。セトレはそのステージになれたらな、と。

糸屋:そのお話を聞いたときは、地元のホテルではまず思いつかないチャレンジングなことだなと思いましたね。それに『樂』のコンセプトをすっと理解してくださっていて、気持ちよくお仕事をご一緒できるだろうという予感もあって。一方で「そんなことできるのかな?」と少し心配でもありました。

長田:その後話し合いを重ねながら、入り口に『樂』のタワーを置いて「樂ラウンジ」を作りましたね。長崎にとても詳しい長崎雑貨店「たてまつる」の高浪高彰さんに、特集と関連づけた選書もしていただいて。客室にも『樂』を置いて、インテリアと同じ文脈で偏在させることで、セトレが『樂』を通して長崎への入り口になってるように表現しました。

糸屋:実は『樂』のライブラリーの話は他にもあったのですが、やっぱり「本を置くだけ」になりがちだったんです。でも、ここに「樂ラウンジ」ができた時には本当に感動しましたね。人の中に『樂』があって、『樂』の中に人がいて。その奥に、さらに深く長崎を知るための本があって……。ここまで世界観を表現してくれたのは、長田さんの考え方があったからこそだと思います。

糸屋:それにしても長田さんは、受け入れる器が大きいですよね。あらゆる角度にアンテナが向いていて、人に興味を持つし拒まない。フィルターやバイアスがなくて、「いいな」と思ったらどんどん取り入れる。それってなかなかできないことですよ。

長田:僕はこれまで長崎に来たことがなかったのですが、実際に訪れて感じたことは、長崎はとにかく文化度が高いということでした。文脈が複雑で多様で、際限がない。そんなところで僕たちが少しかじっても、表面的なことしかできません。それなら、すでに深く潜っている人と一緒になっちゃうのが話が速いなと思ったんです。

確かに通常であれば、自社のものでない雑誌をここまでドンと置くっていうのは、なかなかしないかもしれません。ただ、僕には「自分のホテルでは自分の色を出したい」というのがないんです。ここ自体「『樂』が経営している」って思われてもいいくらいで、それくらいの方が引き立つんですよ。おいしいところをつまんで入れるくらいじゃ、やっぱり伝わらないですよね。

「私は編集者じゃないんです。素人ですからね」

長田:『樂』はもう60号を超えていますが、いつも編集会議はどんなふうにされているんですか?

糸屋:結構思いつきですよ。ライターやカメラマンと「これやりたい」というアイデアを出し合っていますね。

でもやっぱり生みの苦しみもあって、枯渇するときもあるんです。もうしんどいなと思うこともすごくありますよ。だけどある人が私に「これはすごくいい本ですよ。飽かずに続けてくださいね」って言ってくれたことがあって。それは戒めの言葉ですね。常に飽きずに、新鮮な気持ちでいるようにしています。

長田:糸屋さんはご自身のことを「発行人」とおっしゃっていますよね。「編集長」でも「編集者」でもなく。

糸屋:私は編集者じゃないんです。まったく経験がない素人ですからね。編集会議には出るし、意見も言うし、取材先に取り次いだりもするけれど……。

長田:それで60号も出されているなら、立派な編集者に感じますが(笑)。

糸屋:いえいえ、全然自信がないんですよ。発行人ではあるけど、編集者だなんて怖くて言えないですね。ただ、何かトラブルがあったら責任はとるから安心して作ってねとは言っています。

長田:でもその姿勢こそが、ずっと飽きずにやってこられている秘訣のように感じますね。ずっと慣れないというか。

糸屋:ああ、そうかもしれないですね。私、創刊の際に初めて束見本*を見たとき、体が震えるくらい感動したんですよ。「本当に本になるんだ!」って。あのときの気持ちがずっと続いているのかも。その思いだけで人を巻き込んでいますね。

*束見本:実際の製本時と同じ仕様・製本機で製作された「製本サンプル」

長田:僕は以前のインタビューで、「幼い頃から『故郷』という概念がなくて、そこに強い憧れがある」という話をしたことがあるんですが、同様に、自分に「手に職がある」という感覚もないんですね。自分に故郷や特技がないから、地域でこだわりを持って活躍している人たちに、コンプレックスというか憧憬があって。

糸屋:そうなんですか。

長田:何かひとつのことを突き詰めている人、自分にできないことができる人に、昔から憧れがあるんですよね。そういう人たちがここにいることこそが、セトレの世界観だと思っています。だから「セトレとは何か」っていうものがないんです。

例えばセトレ長崎には村田くんというスタッフがいるんですが、彼はここら辺一帯を1時間かけてガイドできるくらい、長崎にめちゃくちゃ詳しい変な人なんです(笑)。彼は前は別のホテルにいたんだけど、その特技を活かすことができていなかった。でもここではその特技を活かして「村田さるく(「さるく」とは「街をぶらぶら歩く」という意味の長崎弁)」を開催してもらっています。それが直接ホテルの売上に繋がるわけではないんだけど、そんな村田くんがここにいることがセトレらしさなんですよね。

長田:実はそう自覚できたのが、糸屋さんに会ってからなんです。セトレ長崎は4店舗目ですが、ここでようやく「地域を編集する」というコンセプトが固まった。セトレが大切にしているのは「人」なんだなとわかったんです。「人と人、人と地域をつなげて価値を生み出す。セトレは、それが体現できる場所である」と。

随分前にある人に「長田さんは何屋さんなんですか」と聞かれたことがあるんですが、「ホテル屋」かというと違和感がありました。僕はホテルをしたくてセトレをしているわけじゃない。じゃあ何をしているのかというと「つなげ屋」だなと。それが僕の編集方法なのかなと、糸屋さんと出会ってから感じましたね。

糸屋:そう言っていただけると、すごく嬉しいですね。

「冒険の旅に連れて行ってくれてありがとう」

糸屋:長田さんがおっしゃる「自分は何もできない」っていう感覚、私もまったく同じなんですよ。書けないし、撮れないし、デザインできない。でも、素人だからこその審美眼ってあると思うんです。

例えば20代の時に買ったものを今見てみたら、「私よくこれを選んだなぁ、えらいぞ」って褒めてやりたくなるようなものがあるんですよ。知識も経験もなくても、素人だからこそ感じる勘ってある。そんなふうに素直に「良い」と思える人やものを大切にしたいなと。もし私が「編集」を語るとしたら、大事にしているのはそんなことでしょうね。

長田:その直感で起業もされて、『樂』も始められていますもんね。

糸屋:それは魔がさしたとしか言いようがないですけどね。あの時に戻ったらもうやらないです(笑)。

でもね、創刊して5年経った年末にアートディレクターの深町さんから、その年最後の挨拶メールをもらったことがあったんですよ。そこには糸井重里さんがなぜ『ほぼ日刊イトイ新聞』を始められたかを書いたコラムが引用されていたんですが、要するに自分が「恐ろしく経理に疎かったから」だというんですね。もし経理に詳しかったら、準備して準備して、いつまでも始められなかったと思うって書かれていたんです。

メールには「これを読んで、糸屋のことかと思った」と書かれていました。そして最後に「冒険の旅に連れて行ってくれてありがとう」って。それを読んで私、大泣きしましたね。声を出して泣いちゃった。

長田:いやぁ、すごくいいお話ですね。

糸屋:『樂』は本当に冒険の旅でした。その冒険が、こうしてセトレにも繋がったんだなぁと思うと感慨深いですね。

長田:本当にそうですね。今後はここで、『樂』の体験ツアーをしてもらえたらなと思っているんです。ラウンジにコンシェルジュがいて、『樂』で取り上げた場所にお客様を案内する……というような。今は『樂』は本を出すところで完結しているけれど、今後はセトレで、さらに読者の方と繋がってもらえたらいいなと思います。

糸屋:それはぜひやりたいですね。長田さんの思いに私たちも共感しているからこそ、『樂』ツアーはセトレから出発することに意味があると思います。長崎に来た人の期待を裏切らないツアーを、ぜひここで実現したいですね。

取材・文:土門蘭

取材・文:土門蘭

撮影:岡安いつ美