伝統と探求 鍛錬が織り成す、 唯一無二の音色

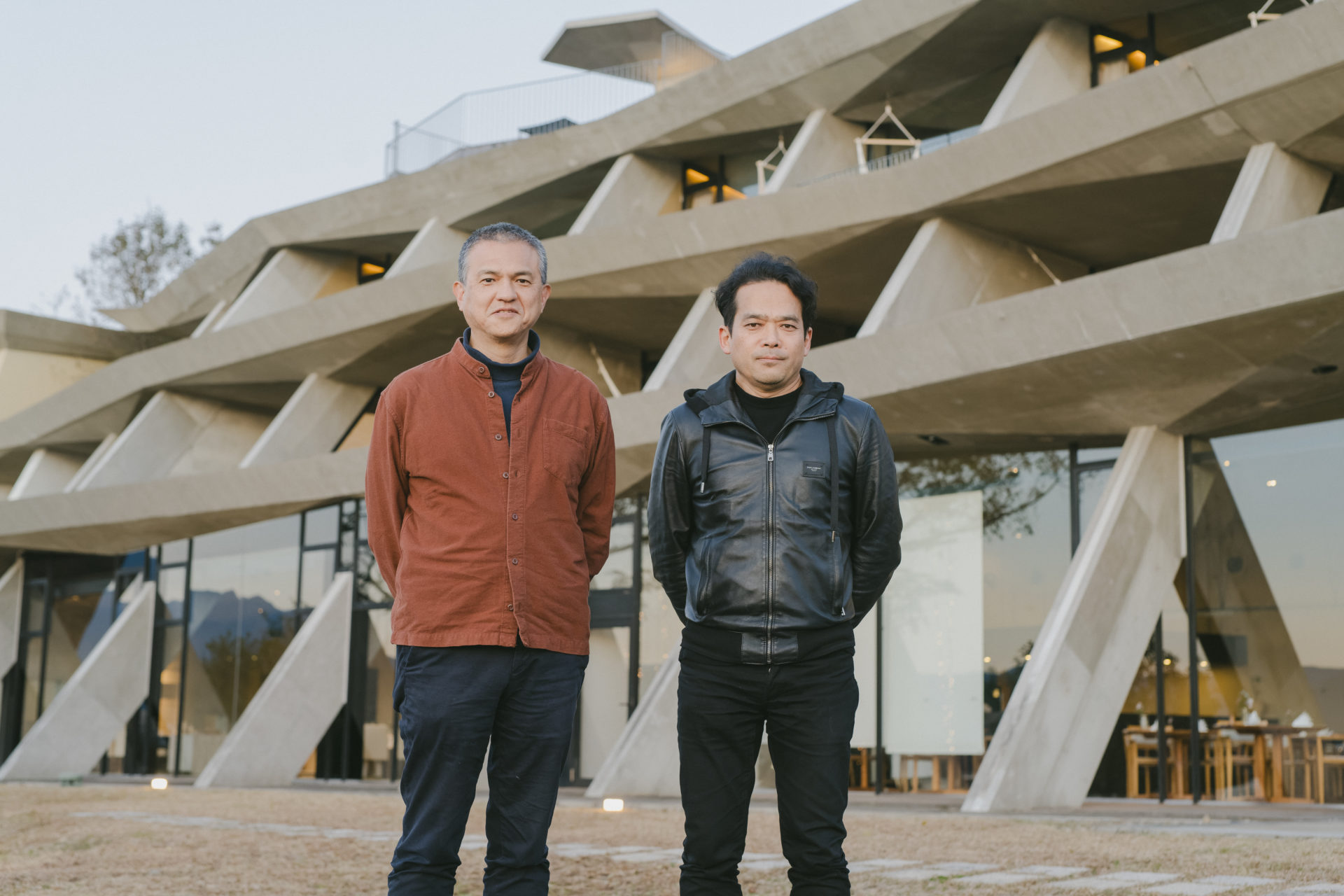

姫路/明珍風鈴/明珍本舗 明珍敬三さん

鐡の技によって生み出される美しい音色は、かつて人々の生活用品だった火箸が触れ合うことで奏でられています。兵庫県指定伝統工芸品に指定されている明珍火箸風鈴の音色は、セトレハイランドヴィラ姫路の地域の伝統を五感で体感できる「aeru roon」に宿泊するお客様も癒しています。平安時代から代々受け継がれ、時代とともに変化してきた明珍本舗の工房を訪ねました。

類い稀な火箸の音色

火箸が触れ合うと響き重なる澄んだ音。深い余韻のある神秘的な音色は、ゆらぎの中でやさしく包み込まれるような余韻をもたらします。昭和初期まで生活用品として使われてきた火箸を、人々を癒す風鈴として昇華させた明珍火箸風鈴。その音色は「東洋の神秘」として国内外から高く評価されています。機械では作り出すことはできず、火入れや技術は鍛錬されたものでないと作り出せない、明珍一家に伝わる秘伝の技です。

「カンカンカンカンカンカン」

姫路市夢前町の住宅地の一角にある、明珍本舗の工房に響く槌を降ろす音。1500度にも達するコークスで熱され高温で赤白くなった鋼を一気に叩きます。何度も何度も叩き続けて、円柱から真四角になるように伸ばし、真四角から8角形、16角形へと角を叩いていくことで、多角すいになり火箸の形に型取られていきます。

「掴みやすい火箸になるよう、100本作ったら100本合うように作ります。火箸の形ができるまで2〜3年、音が出るまでは5年かかりました。形を作っただけでは音が出ないんです。最後は感覚で完成させていきます」

「掴みやすい火箸になるよう、100本作ったら100本合うように作ります。火箸の形ができるまで2〜3年、音が出るまでは5年かかりました。形を作っただけでは音が出ないんです。最後は感覚で完成させていきます」

そう語る鍛治師の明珍敬三さんは、52代目当主 明珍宗理さんの弟子であり三男にあたります。古くからの歴史を受け継ぎ、時代の変化のなかで何度も危機に見舞われるも、苦労を重ねて作り出したのが明珍火箸風鈴です。

生活用品の火箸から、人々を癒す風鈴へ

明珍一族の歴史は古く、平安時代末期より続く甲冑師の家系として鎧兜を製作してきました。12世紀半ばに近衛天皇より「明るく珍しい音がする」と賞され「明珍」の姓を授かったという歴史を持ちます。

明治時代になり武士の時代が終わると甲冑の需要がなくなり、千利休からの注文で茶室用の火箸として明珍火箸を製作しました。その後、生活の必需品として使われていた火箸は、5当主が10代の頃、生活様式が変わり売れなくなり衰退する時代に、甲冑の技を残すために明珍火箸風鈴を考案。それが、今から50年以上前のことです。

「綺麗な音が出るというのが昔から有名でした。ただ、その音をどう生かすのかを誰もしていなかった。火箸は冬の必需品で、夏の注文がない。夏に注文が来るようにと明珍火箸風鈴ができていったと聞いています」

「綺麗な音が出るというのが昔から有名でした。ただ、その音をどう生かすのかを誰もしていなかった。火箸は冬の必需品で、夏の注文がない。夏に注文が来るようにと明珍火箸風鈴ができていったと聞いています」

その音色は、国内外を問わず人々を魅了し続けています。日本の代表する音楽家、シンセサイザー・アーティストの故・冨田勲氏は「機械や電子音楽では絶対に作れない、情緒のある音」と評価し、アナログでは録音が不可能でデジタルの時代になってようやく明珍火箸風鈴の音を音楽に取り入れることができました。

「冨田先生は、昭和40年代に大阪公演を終え岡山に向かう際、姫路駅で偶然明珍火箸風鈴に出会い購入してくださったのが始まりです。昨年の冨田先生の展示会でも紹介いただきました」

その音色はスティーヴィー・ワンダーも絶賛したほど。ソニーのマイクの音質検査に使用されたり、海外の展示会や美術館での出展など、さまざまな場面で活躍しています。

「火箸は当時、生活の必需品でしたが、風鈴は嗜好品じゃないですか。その明珍の音で喜んでいただけるというのはすごくありがたいこと。ただ良い音が鳴るだけではなく、何か心に響くものがあると思うんです」

時代の変化に苦労しながら挑戦し続けてきた明珍家

長く歴史ある家系で生まれ育ち、家族一体となって明珍本舗の技を磨き、守り続ける。敬三さんは、刀匠の兄 宗裕さんとともに常に当主の背中を追いかけてきました。職人の世界は口では教わることはなく、当主の姿形を見て、焼き加減を見て、覚えていきます。無心に打ち込み、思い通りにいかなくても、何度も何度も、毎日同じように打ち込んでいきました。 「初めはこの仕事を担うとは考えていませんでした。でも小さい時から当主の働く姿をみてきていて。私がこの仕事に入ったのは、当主の泥々になって働く姿を見て、少しでも手伝いたいと思うようになったからなんです」

「初めはこの仕事を担うとは考えていませんでした。でも小さい時から当主の働く姿をみてきていて。私がこの仕事に入ったのは、当主の泥々になって働く姿を見て、少しでも手伝いたいと思うようになったからなんです」

大学生の頃から手伝いはじめ、卒業後すぐにこの道へ。火箸3本の種類を教わり、そこからのスタートでした。当主の技術だけでなく、挑戦し続ける姿に胸を打たれてと言います。

「当主のどんどんチャレンジする姿を側でずっと見てさせていただいてきました。経済性、食べていくための土台をしっかりしなければ好きな仕事もできません。そのためには、誰もされていないことに挑戦するという姿勢を教わったんです」

当主は、日本刀に限られる最上質の鋼、日本古来の玉鋼(たまはがね)を使用した玉鋼火箸を生み出しました。それは年に5本程度しか作ることができない最高級品です。また、新素材のチタンを使用した手打ち鍛造のおりんを開発し、その分厚い素材を叩き形にできるのは明珍のみで、たゆまぬ挑戦を果敢に続けています。

国内外で需要が高まる一方、苦しかった時代に唯一助けてくれた百貨店のみの取り扱いという義理人情の暑さも。国内外の展示では、敬三さん自ら現地に赴きます。

国内外で需要が高まる一方、苦しかった時代に唯一助けてくれた百貨店のみの取り扱いという義理人情の暑さも。国内外の展示では、敬三さん自ら現地に赴きます。

「作り手が直接話さないと伝わらないこともありますから。お客様との交流はものすごくありがたいです。色々な方とお話しすると幅も出て、商品のアイデアもいただきます」

終わりなき、あくなき探求

良いものを作りながら、次の時代へその技をつなげていく。それを望みながらも、技術や事業の継承は、現代の日本各地で課題となっています。

「職人の技は、若い人がすぐ身につくわけではないですし、今の日本の流れでは難しいところもあります。でも思うのは、仕事に夢中にならないと、技というのは身につかない。20代の時に一生懸命働いて、基礎ができて、30代に入るとレベルアップしていくというような。何よりも、夢中になることですね」

敬三さんが常に思うのは、良いものを作ることへのこだわり。愚直に作り続けることが、先に繋がっていくと言います。

「ものを作るのは基本中の基本。丁寧な仕事をこつこつ積み上げて、積み重ねていくこと。一生懸命仕事を続けてたら、自分の力以上の色々な方から力いただいて、思わぬ展開が広っているのが今なんです。でも先に何しよう、これしようとは考えません。目の前の依頼があった時に、なるるべく応えられるようただ仕事をしていくことです」

そのあくなき探求に、終わりはありません。暑い日も寒い日も、この工房で当主の背中を見ながら、ひたすらに火箸を作ってきます。

「まだ悩みますよ。最高の音を作ろうとしたら10年ではできなかった。自信がついたなというのは15年経っていたと思う。姿や形を見ながら失敗して、なんでかな、失敗しての繰り返し。見えないところで力になるんです。その積み重ね。この技術も流れの中の通過点ですから」

日々の鍛錬の積み重ねによって、これからも素晴らしい音色で世界をインスパイアさせていきます。